Orizzonti didattici innovativi per la comunicazione museale

Nota: Questo è un pre-print del mio articolo. La versione integrale, pubblicata sulla rivista Scripta Manent (Faculty of Arts – University of Ljubljana) – Vol. 20 No. 1 (2025) è disponibile qui (italiano).

Il pdf (multilingue) della rivista completa è scaricabile qui. (ISSN: 1854-2042)

Abstract

L’integrazione di Intelligenza Artificiale (IA) e Metaverso sta trasformando la comunicazione museale. Questo articolo analizza il fenomeno secondo un quadro metodologico composito, che include studi sulla comunicazione museale, sulla VR/AR nei beni culturali e sull’impatto delle tecnologie immersive sulla percezione del visitatore a livello cognitivo, emotivo e filosofico. Si esaminano inoltre le applicazioni specifiche dell’IA nei musei (catalogazione, personalizzazione, analisi dati) e le metodologie per la progettazione di efficaci esperienze virtuali. Dal punto di vista pratico-didattico, si presenta un modello di workshop basato sulla piattaforma open source Spatial, che guida alla creazione di musei virtuali. Attraverso applicazioni come visite immersive e ricostruzioni storiche, si dimostra come IA e VR rappresentino un’innovazione didattica fondamentale per democratizzare l’accesso alla cultura, promuovendo un’esperienza museale più inclusiva e partecipativa.

1. Introduzione: L’imperativo digitale e la ricerca di un umanesimo tecnologico

In un’epoca definita dalla trasformazione digitale, le istituzioni museali si trovano a un bivio cruciale. La crisi del modello di comunicazione tradizionale unidirezionale e la crescente domanda di esperienze personalizzate e interattive impongono una riflessione profonda sul ruolo e sulle strategie del museo contemporaneo (Parry, 2010). Questo non è più solo un luogo di conservazione, ma un ecosistema culturale dinamico che deve dialogare con un pubblico le cui abitudini di fruizione sono state plasmate dalla pervasività del digitale. L’accelerazione imposta da eventi globali come la pandemia ha ulteriormente evidenziato la necessità di modelli ibridi, capaci di integrare l’esperienza fisica con quella virtuale in modo significativo.

È in questo contesto che si manifesta “l’imperativo digitale”: la necessità per i musei non solo di adottare nuove tecnologie, ma di reimmaginare la propria missione attraverso di esse. L’avvento del Metaverso e l’evoluzione esponenziale dell’IA non sono semplici strumenti incrementali, ma agenti di una potenziale rivoluzione paradigmatica. Essi offrono opportunità senza precedenti per reinventare la comunicazione, coinvolgere nuovi pubblici e abbattere le barriere dell’accessibilità. L’obiettivo si sposta da un approccio collection-centric a uno visitor-centric (Tallon & Walker, 2008), dove la tecnologia diventa un abilitatore di esperienze personalizzate.

Tuttavia, l’entusiasmo per l’innovazione non può prescindere da una riflessione critica. È essenziale affrontare le sfide connesse a questi strumenti con la massima attenzione, promuovendo un “umanesimo digitale” in cui il progresso tecnologico rimanga costantemente al servizio della missione educativa e culturale che definisce l’identità stessa dei musei. Pertanto, l’obiettivo di questo contributo non è un mero elenco di applicazioni, ma un’analisi più profonda di come Metaverso e IA possano impattare sull’esperienza sensoriale e cognitiva del visitatore. L’analisi si fonda su un quadro metodologico composito che, attraverso considerazioni di carattere filosofico, fisiologico e psicologico, integra gli studi sulla comunicazione museale, la ricerca sulle tecnologie immersive (VR, AR, XR) e le indagini sull’impatto percettivo ed emotivo sul visitatore ([Autore], 2024).

L’articolo si articola in due parti complementari: la prima delinea il quadro teorico di riferimento, mentre la seconda descrive un’applicazione pratica attraverso un modello di workshop formativo, per illustrare un percorso didattico concreto volto alla creazione di esperienze museali nel Metaverso.

2. Il quadro teorico e metodologico

2.1 La realtà virtuale: tra illusione filosofica ed esperienza psicologica

Per comprendere l’impatto del Metaverso, è necessario partire dalle tecnologie che ne costituiscono il fondamento. La Realtà Virtuale (VR) può essere definita come una tecnologia capace di fornire un contesto illusorio e immersivo talmente convincente per i sensi umani da sostituirsi, percettivamente, alla realtà fisica. A differenza della Realtà Aumentata (AR), che arricchisce l’ambiente reale sovrapponendovi elementi digitali, la VR trasporta l’utente in un ambiente interamente sintetico. La Realtà Estesa (XR) è il termine ombrello che comprende queste diverse modalità, mentre il WebXR ne rappresenta la convergenza sul web, rendendole più accessibili. Sebbene distinte, queste tecnologie condividono l’obiettivo di manipolare la percezione per creare un’esperienza.

La spinta verso la VR non è solo tecnologica, ma anche profondamente umana: il desiderio di “essere ingannati” nella maniera più convincente possibile. Questa ricerca dell’illusione perfetta si inserisce in un dibattito filosofico secolare. Già Platone, con l’allegoria della caverna, ammoniva sulla potenziale inaffidabilità dei sensi, considerandoli una fonte di percezione soggettiva e fallace (Platone, ca. 380 a.C.). Secoli dopo, Cartesio (1641) radicalizzò questo dubbio con l’ipotesi del “genio maligno”, un’entità che potrebbe ingannarci sistematicamente sulla natura della realtà. La VR si pone come la moderna incarnazione di questo “genio”, uno strumento che, portando l’inganno dei sensi al suo apice, ci costringe a riflettere sulla natura della realtà e della conoscenza.

Introducendo una prospettiva fenomenologica, si può affermare con Merleau-Ponty (1945) che la nostra percezione non è un atto puramente intellettuale, ma un’esperienza incarnata (“embodiment”). La VR sfida questo concetto creando un “corpo virtuale” (l’avatar) che agisce in uno spazio sintetico, generando un affascinante cortocircuito tra il nostro corpo fisico e la sua rappresentazione digitale.

L’efficacia di questa illusione dipende dalla capacità della tecnologia di stimolare coerentemente i nostri sensi. Sebbene in ambito museale l’attenzione si concentri su vista e udito, il potenziale di una comunicazione multisensoriale non va sottovalutato. La vista è il senso dominante e la VR lo stimola tramite visori che offrono tridimensionalità e visione a 360°, superando i limiti dello schermo, un’arte dell’inganno visivo che richiama l'”architectura ficta” del Bramante. L’udito è fondamentale per aumentare il senso di presenza attraverso suoni immersivi e spazializzati. Il tatto rappresenta una delle maggiori sfide, affrontata con tute e guanti tattili che utilizzano vibrazioni e feedback elettrico per simulare peso e consistenza. Olfatto e gusto, infine, rimangono i sensi meno esplorati, con ricerche che si muovono verso la simulazione chimica o elettronica degli stimoli.

Figura 1. Esempio di illusione percettiva. Finta abside (trompe-l’œil) della chiesa di Santa Maria presso San Satiro, Milano.

L’opera del Bramante dimostra come la manipolazione della prospettiva possa creare un’esperienza spaziale che trascende la realtà fisica, un principio fondamentale anche per la Realtà Virtuale.

Fonte: Wikimedia Commons (CCO)

Dal punto di vista psicologico, l’efficacia di un’esperienza in VR si misura attraverso tre concetti chiave. Il primo è l’Immersione, una caratteristica oggettiva del sistema tecnologico che descrive la capacità dell’hardware e del software di isolare l’utente dagli stimoli del mondo fisico. Da questa scaturisce la Presenza, ovvero la sensazione soggettiva di “essere lì”, di esistere all’interno dello spazio virtuale (Slater, 2009). Infine, il Flusso (Flow), teorizzato da Csikszentmihalyi (1990), è uno stato mentale di totale assorbimento in un’attività, che rende l’apprendimento intrinsecamente piacevole. In questo stato, il tempo sembra passare più velocemente, e la persona si sente pienamente coinvolta, creativa e produttiva.

2.2 L’intelligenza artificiale: motore cognitivo del nuovo museo

Parallelamente al Metaverso, l’IA sta ridefinendo i processi cognitivi e creativi. Per comprendere il suo potenziale, è utile partire dalla teoria delle intelligenze multiple di Gardner (1983), che ha superato una visione monolitica dell’intelligenza, identificando diverse facoltà. Questa teoria è cruciale perché suggerisce che le tecnologie digitali possono essere progettate per stimolare e valorizzare diverse forme di intelligenza, offrendo modalità di apprendimento personalizzate.

Il filosofo Floridi (2014) definisce la nostra epoca come “infosfera” e colloca l’avvento dell’IA come la “quarta rivoluzione”, dopo quelle di Copernico, Darwin e Freud. Se le prime tre hanno ridimensionato il nostro posto nel cosmo, nel regno animale e nell’inconscio, quella di Turing (1950) ha infranto la certezza della nostra unicità nelle attività intellettuali.

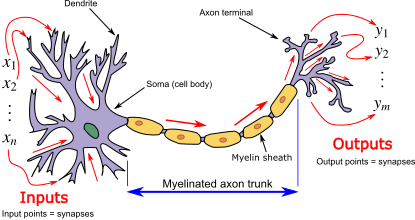

Oggi, l’IA si manifesta principalmente come “IA debole”, progettata per compiti specifici e basata su modelli di Machine Learning e Reti Neurali, che apprendono da enormi quantità di dati secondo tre approcci principali: supervisionato, non supervisionato e per rinforzo.

Figura 2. Analogia tra il neurone biologico e il modello di neurone artificiale alla base delle reti neurali.

Adattato da Egm4313.s12 (Prof. Loc Vu-Quoc), CC BY-SA 4.0

Questi tre approcci si differenziano fondamentalmente per il modo in cui l’algoritmo apprende dai dati. Il primo e più comune è l’apprendimento supervisionato (Supervised Learning). In questo caso, il modello viene addestrato su un vasto dataset in cui ogni elemento è già etichettato con la risposta corretta. Ad esempio, per insegnare a un’IA a riconoscere un gatto, i programmatori non le descrivono cosa sia un gatto, ma le forniscono milioni di fotografie, ognuna con l’etichetta “gatto”. Analizzando questi esempi, il modello impara autonomamente a riconoscere le caratteristiche visive (pattern, texture, forme) che definiscono un gatto, diventando capace di identificarlo in immagini nuove che non ha mai visto prima ([Autore], 2024).

Il secondo approccio è l’apprendimento non supervisionato (Unsupervised Learning). Qui, il modello riceve dati non etichettati e il suo compito è scoprire autonomamente strutture, raggruppamenti o anomalie nascoste al loro interno. Un’applicazione museale potrebbe essere quella di analizzare i dati anonimi dei percorsi di visita per raggruppare (o “clusterizzare”) i visitatori in segmenti basati su comportamenti e interessi comuni, senza sapere a priori quali siano questi gruppi, al fine di ottimizzare l’allestimento.

Infine, l’apprendimento per rinforzo (Reinforcement Learning) si ispira alla psicologia comportamentale. Un “agente” software impara compiendo azioni in un ambiente virtuale per raggiungere un obiettivo. Ogni azione produce un risultato, che viene valutato con una “ricompensa” (se l’azione è positiva) o una “punizione” (se è negativa). L’agente impara nel tempo la sequenza di azioni che massimizza la ricompensa totale. Questo è il metodo usato per addestrare le IA a giocare o a governare sistemi complessi; in un contesto museale, potrebbe addestrare una guida virtuale a trovare il percorso narrativo più coinvolgente per un utente, basandosi sul feedback delle sue interazioni.

2.3 L’impatto pluridimensionale dell’IA nel contesto museale

L’applicazione dell’IA nei musei non è un concetto monolitico, ma si articola lungo tre assi principali, ognuno con specifiche potenzialità e implicazioni. Il primo asse riguarda la gestione del patrimonio e l’ottimizzazione operativa, ovvero l’ambito in cui l’IA agisce “dietro le quinte” per potenziare l’efficienza dell’istituzione. Un campo di applicazione fondamentale è la catalogazione e digitalizzazione aumentata; i musei possiedono enormi quantità di dati, spesso non strutturati, e la Computer Vision può analizzare decine di migliaia di opere in tempi ridotti. Il Statens Museum for Kunst (SMK) di Copenaghen, ad esempio, ha usato l’IA per assegnare automaticamente metadati (tag) a oltre 200.000 opere, permettendo ricerche iconografiche complesse e rivelando connessioni inaspettate tra le opere della collezione (SMK, n.d.).

L’IA offre anche un importante supporto al restauro e all’autenticazione: le reti neurali possono essere addestrate per analizzare opere d’arte danneggiate, predire l’aspetto originale di colori sbiaditi o riempire digitalmente parti mancanti, così come possono assistere nell’autenticazione analizzando le pennellate o la composizione chimica dei pigmenti per identificare lo stile di un artista o individuare falsi. Un ulteriore ambito operativo è l’analisi predittiva e la gestione dei flussi; analizzando dati storici su biglietteria, affluenza e persino traffico social, gli algoritmi possono prevedere i flussi di visitatori con alta precisione, permettendo ai musei di ottimizzare l’allocazione del personale e la pianificazione delle mostre. Infine, l’IA può fornire un valido supporto alla raccolta fondi, analizzando i database dei donatori per identificare i profili più propensi a contribuire a una specifica campagna e personalizzare la comunicazione.

Il secondo asse si concentra sull’arricchimento della fruizione e dell’esperienza del visitatore, dove l’IA diventa un mediatore culturale che si interfaccia direttamente con il pubblico. Una delle applicazioni più promettenti è la personalizzazione dei percorsi di visita: invece di un percorso unico per tutti, l’IA può creare itinerari su misura basati sugli interessi espressi dal visitatore o analizzando quali opere osserva più a lungo, massimizzando il coinvolgimento. A questo si lega il potenziamento dell’interattività attraverso agenti conversazionali (chatbot) e guide virtuali, che possono rispondere in tempo reale alle domande del pubblico, offrendo un livello di approfondimento on-demand che una semplice didascalia non può fornire. Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha spinto questo concetto oltre, usando l’IA generativa per permettere ai visitatori di co-creare contenuti, trasformandoli in partecipanti attivi ([Autore], 2024). Un altro aspetto fondamentale è l’accessibilità potenziata: l’IA può descrivere vocalmente le opere d’arte per i visitatori ipovedenti, tradurre istantaneamente testi e audio in più lingue o semplificare linguaggi complessi per adattarli a diversi target di pubblico, come i bambini.

Infine, il terzo asse concerne l’innovazione nella comunicazione e nel marketing, ambiti in cui l’IA offre strumenti sofisticati per comprendere e raggiungere il pubblico. Tramite la Sentiment Analysis, ad esempio, è possibile analizzare commenti sui social media e recensioni online per determinare la percezione generale del pubblico riguardo a una mostra, fornendo dati preziosi per migliorare l’offerta futura. L’IA permette inoltre di realizzare un marketing mirato, analizzando i dati demografici e di interesse del pubblico per creare campagne pubblicitarie più efficaci. L’IA generativa, inoltre, può assistere nella creazione stessa dei contenuti testuali per post sui social, newsletter e materiali promozionali, ottimizzandoli per diversi segmenti di pubblico.

2.4 Le sfide etiche e operative dell’IA

L’adozione dell’IA, a fronte delle sue notevoli potenzialità, comporta una serie di sfide complesse che vanno oltre la mera implementazione tecnica e che richiedono un’attenta governance da parte delle istituzioni museali. Una delle più insidiose è rappresentata dal Bias Algoritmico, poiché i modelli di IA apprendono dai dati con cui vengono addestrati; se le collezioni digitalizzate o i dati storici riflettono pregiudizi culturali, di genere o etnici, l’IA può inavvertitamente perpetuarli e amplificarli, ad esempio dando meno visibilità a determinate categorie di opere o artisti nei percorsi personalizzati. Direttamente collegata alla validità dei dati è la questione delle “allucinazioni” e dell’affidabilità: i modelli di IA generativa possono talvolta inventare informazioni false ma plausibili, un rischio inaccettabile per un’istituzione la cui missione si fonda sull’accuratezza scientifica e storica.

A ciò si aggiunge il problema della trasparenza e interpretabilità dei cosiddetti modelli “black box”. Molti algoritmi di deep learning sono così complessi che è difficile ricostruire il processo esatto attraverso cui arrivano a una decisione, ponendo un serio problema di responsabilità in caso di errori, ad esempio in un’attribuzione artistica errata. La personalizzazione delle esperienze richiede inoltre un’attenta gestione della privacy e sicurezza dei dati, garantendo che le informazioni sul comportamento dei visitatori siano anonimizzate e utilizzate eticamente.

Sul piano organizzativo, emerge la sfida dell’impatto occupazionale e della necessità di nuove competenze. L’automazione di alcuni compiti non deve essere vista come una mera sostituzione del personale, ma come un’opportunità per ridefinire i ruoli, creando figure professionali con competenze ibride, capaci di collaborare criticamente con gli strumenti di IA. Infine, si pone una questione fondamentale legata all’autenticità e alla conservazione: nel mondo digitale, come si garantisce l’integrità di un’opera e la si preserva dalla manipolazione? La creazione di repliche e ricostruzioni solleva importanti questioni filologiche e la necessità di sviluppare nuovi standard per la conservazione a lungo termine del dato digitale ([Autore], 2024).

| Opportunità | Criticità |

|---|---|

| Aumento del coinvolgimento e dell’interesse da parte del pubblico. | Costi elevati di implementazione e manutenzione delle tecnologie. |

| Miglioramento dell’accessibilità per persone con disabilità o remote. | Necessità di competenze digitali specializzate all’interno del personale. |

| Creazione di esperienze didattiche innovative e personalizzate. | Problematiche relative alla privacy e alla sicurezza dei dati dei visitatori. |

| Nuove opportunità espositive senza i vincoli degli spazi fisici. | Garanzia dell’autenticità e della conservazione del patrimonio digitale. |

| Analisi dei dati per ottimizzare la gestione e le strategie di marketing. | Rischi etici legati all’IA, come il Bias Algoritmico e la mancanza di trasparenza. |

Tabella 1. Analisi comparativa: opportunità e criticità dell’integrazione di IA e Metaverso nei musei

3. L’applicazione didattica: un modello di workshop

Questa sezione illustra un esperimento didattico concepito per tradurre la teoria in pratica, attraverso un workshop nel quale gli studenti si confrontano attivamente con forme avanzate di comunicazione museale digitale. L’obiettivo primario del workshop è fornire le competenze tecniche di base per la progettazione e la creazione di spazi espositivi virtuali e sviluppare una consapevolezza critica sulle implicazioni narrative, curatoriali ed etiche di tali ambienti. Il target di riferimento per questo percorso formativo è costituito da studenti universitari nei Corsi di Laurea in Beni Culturali e Storia dell’Arte, nelle Accademie di Belle Arti, all’interno di corsi dedicati alle nuove tecnologie per l’arte e in master e corsi di specializzazione in museologia digitale e management culturale. Inoltre, si è dimostrato un modello valido anche in contesti più ampi, per esempio a favore di studenti di Lingua straniera con competenze avanzate, costituendo uno strumento efficace per la comunicazione professionale e per promuovere l’uso critico e ragionato di strumenti digitali nel settore culturale e museale.

La metodologia applicata si basa su un approccio eminentemente pratico di learning by doing, che mira a demistificare la tecnologia e a trasformare la conoscenza teorica in competenza pratica. Lo strumento tecnologico scelto per questo percorso è la piattaforma Spatial.io (Spatial Systems, n.d.). Questa scelta è motivata da una precisa valutazione pedagogica: la piattaforma offre un equilibrio ideale tra semplicità d’uso e potenza espressiva, una curva di apprendimento graduale che non richiede competenze pregresse, e un’elevata accessibilità, essendo fruibile via web browser su qualsiasi computer e disponendo di un piano gratuito sufficientemente robusto per realizzare progetti completi. A differenza di piattaforme più dispersive o complesse, Spatial.io è orientato alla creazione di “spazi” definiti, aiutando a mantenere il focus sull’obiettivo didattico. L’interfaccia intuitiva permette così agli studenti di concentrarsi sul concept curatoriale e sul design dell’esperienza, piuttosto che perdersi in complessità tecniche, pur offrendo gli strumenti per una personalizzazione avanzata ([Autore], 2024).

3.1 Strumenti e metodologia didattica a livelli

Il percorso formativo è strutturato su quattro livelli progressivi, progettati per accompagnare lo studente da una familiarizzazione iniziale a una competenza creativa autonoma. Il primo livello è dedicato alla familiarizzazione e alle prime gratificazioni. La sua ratio pedagogica è abbattere la barriera psicologica della “technological anxiety”. Partendo da template predefiniti offerti dalla piattaforma, lo studente impara ad agire in un ambiente già strutturato. Gli obiettivi di apprendimento si concentrano sulle competenze di base: creare un account, muovere il proprio avatar con fluidità, interagire con l’interfaccia e compiere l’azione fondamentale di caricare un contenuto personale in una cornice preesistente. L’immediata gratificazione di vedere la propria opera allestita in uno spazio virtuale serve a costruire la fiducia necessaria per proseguire.

Il secondo livello segna il passaggio dalla fruizione alla curatela. Qui la pedagogia si sposta sull’introduzione dei concetti di design ambientale, importando modelli 3D da archivi esterni come Sketchfab, una piattaforma che offre migliaia di oggetti e ambienti tridimensionali gratuiti. L’obiettivo è comprendere come la scelta dell’ambiente influenzi la narrazione e l’esperienza del visitatore. Ad esempio, allestire una mostra su arte rinascimentale in un ambiente che simula una villa medicea crea un’atmosfera diversa rispetto a uno spazio minimalista contemporaneo. In questa fase vengono introdotti concetti tecnici fondamentali: i “collider” sono elementi invisibili che definiscono i confini degli oggetti virtuali, determinando dove il visitatore può camminare e cosa può attraversare; lo “skybox” è l’immagine panoramica a 360° che definisce l’orizzonte e l’atmosfera generale dello spazio. Questi strumenti permettono agli studenti di comprendere come ogni elemento ambientale contribuisca alla costruzione del significato espositivo.

Il terzo livello è incentrato sulla nascita della creatività autonoma. L’obiettivo è emancipare lo studente dai contenuti preesistenti. Utilizzando software di modellazione 3D online e gratuiti come Tinkercad, lo studente passa da curatore a creatore, apprendendo le basi per la progettazione di un semplice spazio espositivo originale. Tinkercad, con la sua interfaccia intuitiva basata su forme geometriche elementari, permette agli studenti di creare oggetti complessi combinando cubi, cilindri e altre forme base. Un progetto tipico potrebbe essere la creazione di un tempietto neoclassico per ospitare una singola scultura, dove lo studente deve considerare proporzioni, illuminazione e percorso del visitatore. Questa fase sviluppa competenze di problem solving spaziale e consapevolezza dell’impatto che le scelte progettuali hanno sull’esperienza narrativa e emotiva del visitatore.

Infine, il quarto livello ha la funzione di aumentare la consapevolezza degli studenti sul potenziale e sulle implicazioni etiche dell’uso professionale di IA e Metaverso nel campo museale. Presentando il potenziale di software professionali come Blender e Unity, l’obiettivo è mostrare agli studenti il percorso di specializzazione necessario per trasformare questa competenza in una professione. Blender introduce concetti come il rendering fotorealistico e l’animazione, mentre Unity rappresenta il ponte verso lo sviluppo di applicazioni interattive complete. Questo livello non prevede esercitazioni pratiche, ma dimostrazioni che evidenziano le possibilità professionali, dalla progettazione di ricostruzioni archeologiche scientificamente accurate, alla creazione di serious games per l’educazione patrimoniale.

Figura 3. L’interfaccia di Spatial.io durante la fase di allestimento (Fonte: [Autore]). I partecipanti possono posizionare opere, modificare pannelli e interagire con lo spazio tridimensionale in modo intuitivo.

3.2 Esercitazioni pratiche e sviluppo di competenze trasversali

Nel corso del workshop, gli studenti sono coinvolti in esercitazioni pratiche che combinano competenze tecniche e creative, favorendo lo sviluppo di abilità trasversali. Una delle attività più significative consiste nella creazione di una galleria virtuale che espone opere d’arte generate con strumenti di Intelligenza Artificiale Generativa. Ogni immagine è accompagnata dal prompt testuale che ne ha guidato la creazione, esplicitando i comandi forniti al sistema e rendendo trasparente il processo creativo. Ciò consente una riflessione critica sul linguaggio utilizzato e sui presupposti culturali impliciti nei comandi (Creswell, Srinivasan, & Walmsley, 2022).

Le gallerie virtuali possono includere non solo immagini statiche, ma anche contenuti audiovisivi, modelli 3D interattivi e archivi sonori. Ogni progetto si configura come un “eduverso” personale: un ambiente educativo e digitale che può essere esplorato online e condiviso con altri utenti. La progettazione di musei tematici richiede un lavoro di ricerca filologica e costruzione narrativa che traduce contenuti complessi in esperienze spaziali coerenti (Parry, 2010; Tallon & Walker, 2008).

Inoltre, il metaverso si presta a pratiche collaborative e partecipative: gli ambienti creati possono ospitare presentazioni e visite guidate, favorendo l’interazione sociale e la co-creazione del contenuto (Anderson, Gutiérrez, & MacDonald, 2023). Un ulteriore ambito di sperimentazione riguarda l’utilizzo delle lingue straniere, con la realizzazione di contenuti multilingue o traduzioni di testi di sala, rafforzando competenze linguistiche e interculturali, anche con l’ausilio di sistemi di sintesi vocale e assistenti virtuali intelligenti (Floridi, 2014; Slater, 2009).

Figura 4. Eduverso creato dagli studenti. L’esempio illustra l’integrazione di competenze curatoriali e tecniche nella progettazione di spazi espositivi virtuali (Fonte: [Autore]).

4. Conclusioni e prospettive future

L’integrazione del Metaverso e dell’IA nelle istituzioni museali non è una questione meramente tecnologica, ma profondamente culturale e pedagogica. Come discusso nella prima parte di questo articolo, l’adozione di questi strumenti impone una riflessione critica che, partendo da radici filosofiche, arrivi a definire un “umanesimo digitale” in cui la tecnologia rimanga un mezzo per amplificare la scoperta e non il fine ultimo (Parry, 2010). Il modello di workshop presentato nella seconda parte dimostra come sia possibile formare una nuova generazione di professionisti dei beni culturali dotati non solo delle competenze tecniche necessarie, ma anche della consapevolezza critica per governare questa complessa transizione.

I risultati attesi da questo esperimento didattico sono sia immediati che a lungo termine. Data la natura scalare del workshop, anche in un tempo limitato è possibile raggiungere obiettivi concreti. L’esperienza pratica ha mostrato che il completamento del primo livello porta a risultati tangibili: gli studenti superano l’ansia tecnologica iniziale, acquisiscono una digital literacy di base in un ambiente 3D e producono un risultato finito, una semplice ma completa galleria virtuale. Questo successo immediato è fondamentale per la motivazione. La spiegazione dei livelli successivi, presentati come un naturale proseguimento, fornisce agli studenti una chiara mappa per lo sviluppo autonomo di competenze più avanzate nell’ambito della comunicazione museale digitale, dalla curatela di ambienti complessi fino alla creazione di contenuti originali.

Il risultato finale atteso per l’intero percorso è dunque un “eduverso” personale, un portfolio digitale che attesta competenze trasversali di project management, ricerca e design narrativo. L’efficacia di questo modello didattico risiede nella sua accessibilità e scalabilità, che lo rendono applicabile in numerosi contesti formativi di livello avanzato, nei quali gli studi umanistici vengono integrati con l’esercizio di competenze digitali pratiche.

Infine, questo lavoro apre la strada a molteplici e auspicabili ricerche future. Sarebbe utile, ad esempio, condurre studi comparativi sull’efficacia apprenditiva di questo modello didattico rispetto a metodi più tradizionali, misurando non solo l’acquisizione di competenze tecniche ma anche lo sviluppo del pensiero critico. Un altro interessante filone di ricerca potrebbe analizzare l’impatto sui visitatori finali degli “eduversi” creati dagli studenti, valutandone il coinvolgimento e l’efficacia comunicativa. Sul fronte tecnologico, future ricerche potrebbero esplorare l’integrazione di IA più avanzate all’interno di questi spazi, ad esempio sviluppando agenti conversazionali (guide virtuali) capaci di interagire in modo dinamico con i visitatori all’interno dei musei creati dagli studenti. L’obiettivo ultimo rimane quello di democratizzare l’accesso alla cultura e alle competenze per crearla, promuovendo un’esperienza museale sempre più inclusiva e partecipativa.

Riferimenti bibliografici

Anderson, E. F., Gutiérrez, R. A., & MacDonald, L. (2023). Museums and the metaverse: Design, engagement and virtual heritage. Routledge.

[Autore]. (2024). Dettagli omessi per la revisione anonima.

Cartesio, R. (2002). Meditazioni metafisiche. Testo latino e francese a fronte (L. Urbani Ulivi, A cura di). Bompiani. (Edizione originale pubblicata nel 1641)

Creswell, C., Srinivasan, K., & Walmsley, A. (2022). Prompt engineering for generative AI: A practical guide for creators and educators. AI Education Press.

Csikszentmihalyi, M. (1990). Flow: The psychology of optimal experience. Harper & Row.

Floridi, L. (2014). The fourth revolution: how the infosphere is reshaping human reality. Oxford University Press.

Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. Basic Books.

Merleau-Ponty, M. (2003). Fenomenologia della percezione. Bompiani. (Edizione originale pubblicata nel 1945)

Microsoft. (2019, April 16). What if art could talk? The Met x Microsoft x MIT. Microsoft In Culture. Retrieved from https://news.microsoft.com/inculture/project/what-if-art-could-talk-the-met-x-microsoft-x-mit/

Parry, R. (2010). Museums in a digital age. Routledge.

Platone. (1996). La Repubblica (F. Gabrieli, A cura di). Rizzoli (BUR). (Opera originale ca. 380 a.C.)

Slater, M. (2009). Place illusion and plausibility can lead to realistic behaviour in immersive virtual environments. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1535), 3549-3557.

Spatial Systems. (n.d.). Spatial.io. https://www.spatial.io

SMK (Statens Museum for Kunst). (n.d.). SMK Open. Retrieved from https://open.smk.dk/

Tallon, L., & Walker, K. (Eds.). (2008). Digital technologies and the museum experience: Handheld guides and other media. AltaMira Press.

Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. Mind, LIX(236), 433-460.